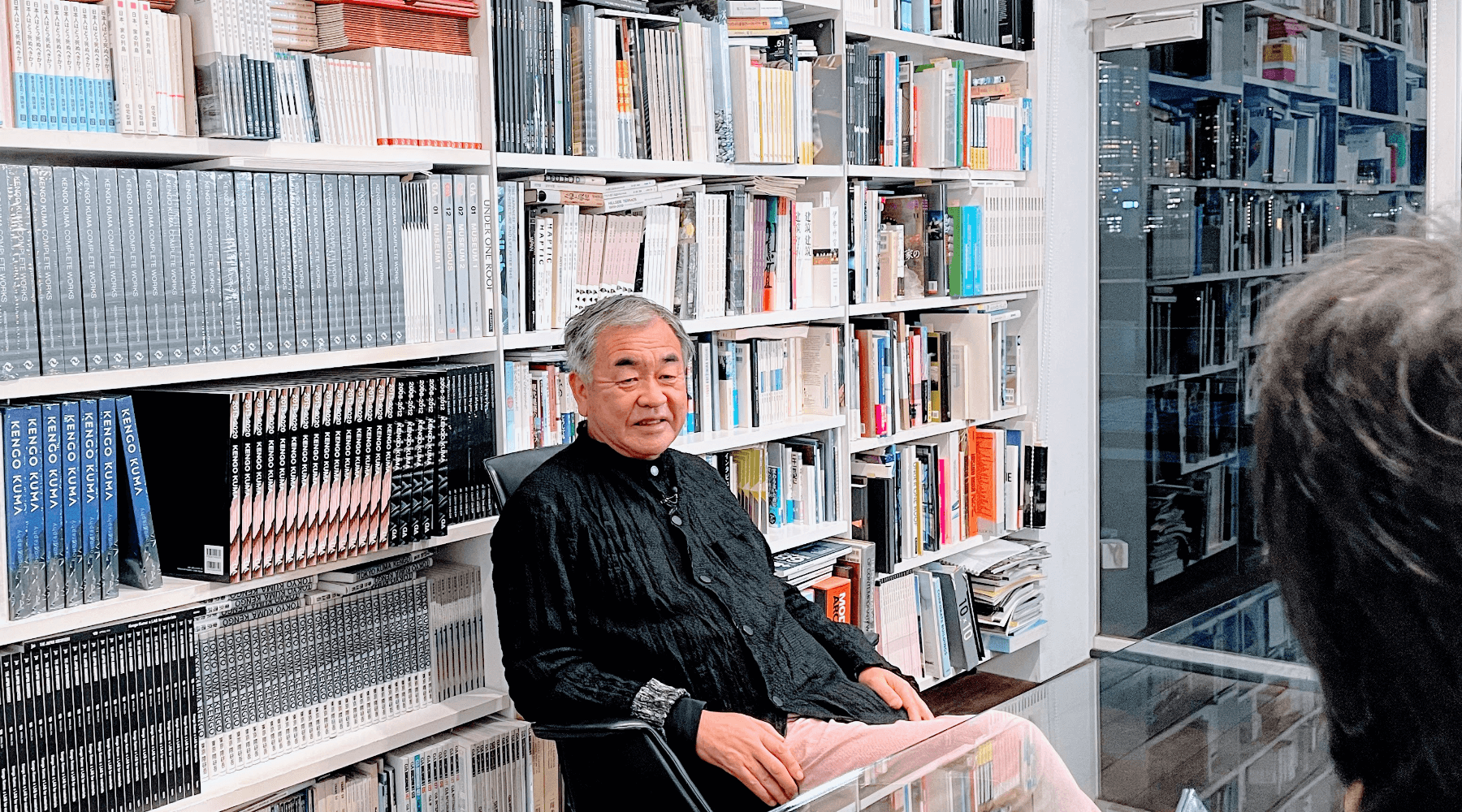

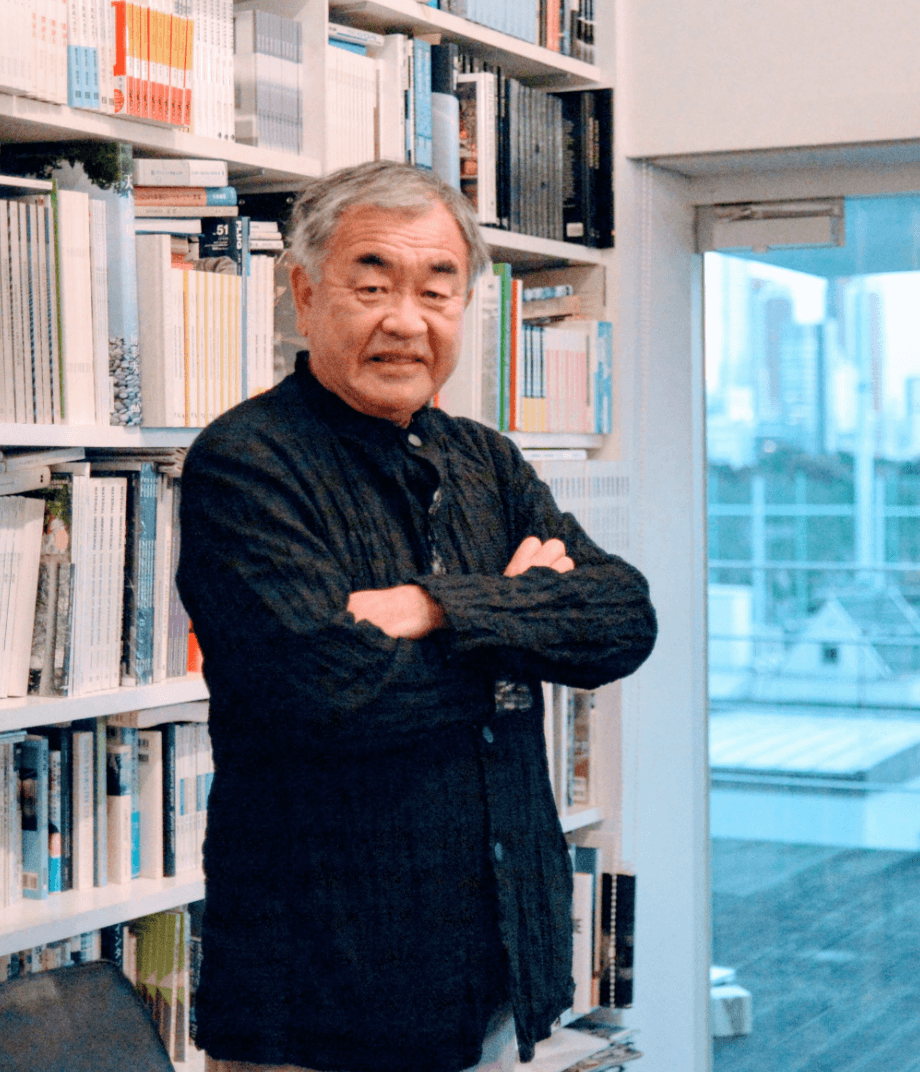

インターネットの時代。

建築で勝負するには、世界で唯一のものを作ること

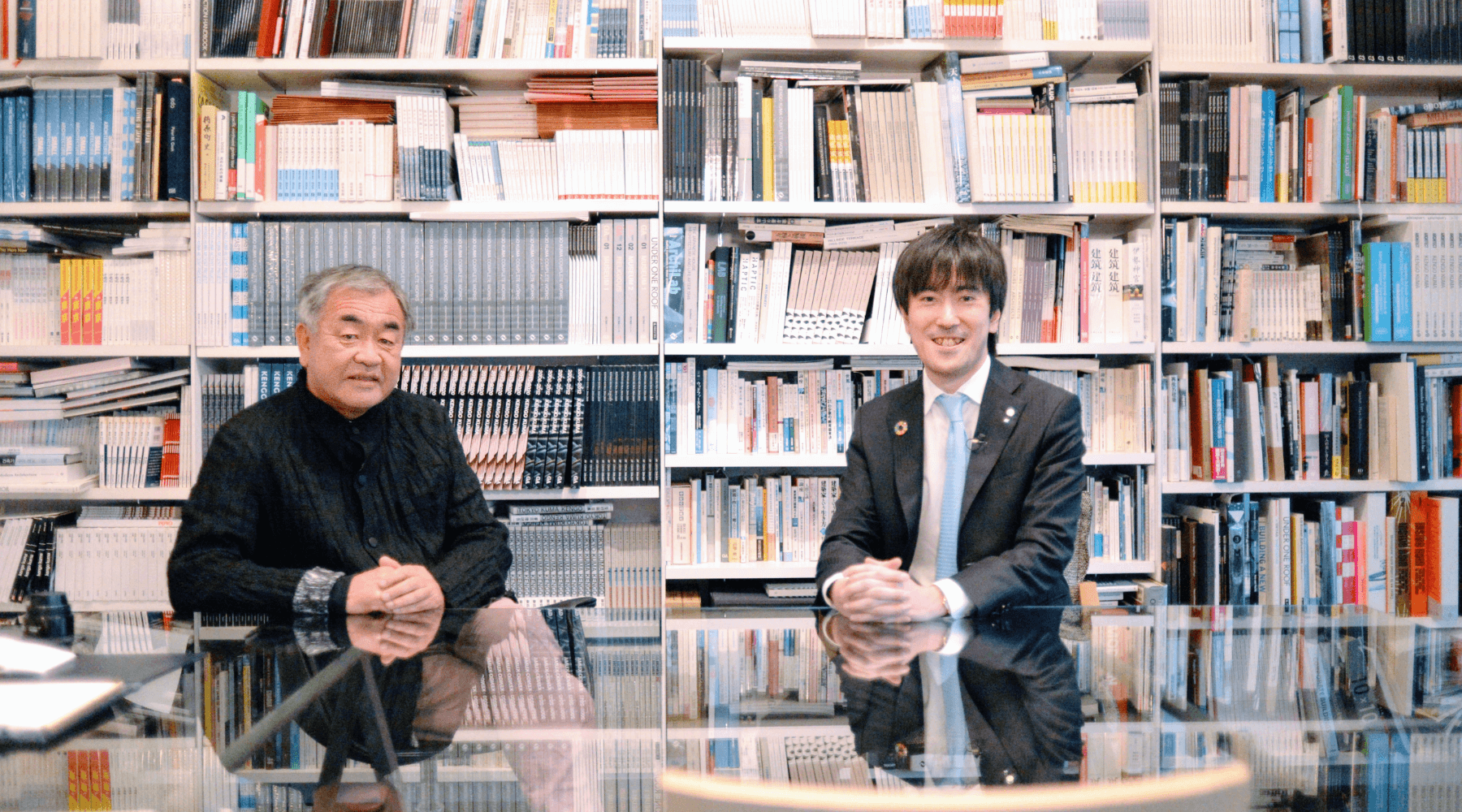

インターネットが広く普及し始める事実上のインターネット元年は1995年だと考えているのですが、隈さんが初めてインターネットを利用したのはいつ頃ですか。

1995年頃だと思いますね。建築ではコンピュテーショナルデザインといって、コンピューターを使ってデザインしたり、データをやり取りすることが一般的になりました。それで一気に設計の仕方が変わったんですね。だから建築にとっても1995年は特別な年だと考えています。

インターネットの出現は、建築界に影響を与えましたか。

すごく影響を与えましたね。インターネットによって、建築やデザインの世界が完全に一つになったように感じます。それまで日本の建築界もアメリカの建築界も、建築家はそれぞれの国で競争し、それぞれの国を相手にデザインを見せていたんです。要するに日本の建築家は日本の国を相手に商売していたし、日本人に見せるために建築を作っていました。

けれどもインターネットが出現すると、建築を見せる対象が広がり、世界中の人が一瞬にして僕の建築をシェアできるようになりました。日本の中だけで競争していては駄目で、世界で唯一のものを作らなきゃいけないという気持ちになりましたね。逆にそれさえ作れれば、あっという間に世界的なアーティストになれるという状況になりました。

1995年の阪神淡路大震災と2011年の東日本大震災は、隈さんの建築に強い影響を与えているとお聞きしました。2020年の新型コロナウイルス感染症の流行も、隈さんに強い影響を与えていますか。

そうですね、この3つの出来事は僕にとって1セットのように感じられます。どれも自然というものの怖さを教えてくれました。自然を敬わないと僕らが大変なことになるということ、人間がいかに弱いかということを教えてくれている気がしますね。

建築の世界にとってもすごく大きな影響がありました。以前は皆、建築はすごく強いものだし、自然を征服できるものだと話していましたが、この3つの出来事が、いかに自然が人間よりも強くて、建築なんて脆くて儚いものだということを教えてくれました。中でもこのコロナ禍が決定的だったように感じます。

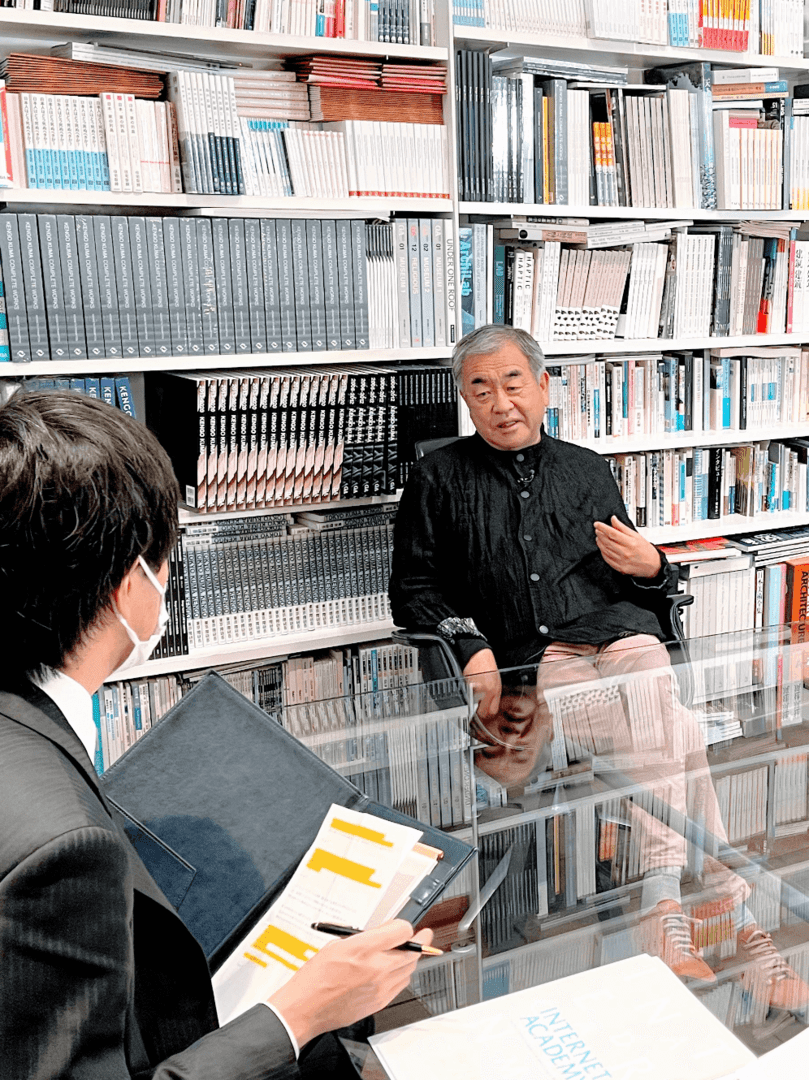

世界各地でたくさんのプロジェクトを抱えていらっしゃる隈さんですが、海外に行きづらいコロナ禍ではどのようにディレクションされていますか。

これは本当にインターネットのおかげで、コロナでも世界中の仕事を継続できています。ミーティングだけでなく、現場チェックもリモートで行っています。現場でカメラを回してもらい、ライブで送られてくる映像を見ながら、「もうちょっと左に寄って見せてくれない?」という感じでやり取りし、どこまでできたか、どういう状態にあるか、僕らが選んだ状態がその場にフィットしているかなどを確認しています。

僕らは現場管理というのですが、それがリモートでできるようになって、僕が現場に行かなくても建物はどんどんできています。それはすごく不思議なことです。今までは僕が現場に行って、最後のチェックをして初めて建物ができるというやり方でしたが、行かなくても建物はちゃんとできているのです。ただできているというだけでなく、ちゃんとこちらの要望通りにできているということが本当に驚きでした。