2016.12.29

皆さん、こんにちは。 本日はなりすましによる攻撃と脅威についてご紹介いたします。 なりすましとは なりすましは、最も古典的かつポピュラーなサイバー攻撃の手法の1つです。 具体的には、攻撃者が他人になりすまして、システムまたはネットワークへのアクセス権を不正に取得し、 不正に情報を得たり、悪意ある活動を行うこと全てを指します。 アカウントの乗っ取り 一番身近な例としては、他人の名前やメールアドレス、ID、パスワードを利用して、 他人のアカウントを乗っ取ることが挙げられます。 他人のアカウントに不正にアクセスして、情報を盗み出したり、買い物をしたり、 オークションサイトを利用することが目的です。 また、掲示板に誹謗中傷の内容を書きこむなど、いたずらや嫌がらせ、 偽のメールの送信などの悪意ある行

つづきを読む

2016.09.13

スマートフォンやタブレット端末を総称して、「スマートデバイス」といいます。時間や場所にとらわれずにインターネット利用ができるスマートデバイスを有効に活用しているビジネスマンの方も多いのではないでしょうか。 しかし、セキュリティの観点から見ると、スマートデバイスならではの不正アクセスの危険も孕んでいます。 スマートデバイスを安全にビジネスに活用するには、どうすればいいでしょうか? 業務用スマートフォン導入の増加とセキュリティへの不安 スマートフォンをはじめとするモバイル端末の普及に伴い、企業のスマートデバイスの活用が進んでいます。 キーマンズネットが発表している「業務用スマートフォンの導入状況(2014年)」によれば、業務用スマートフォンの導入率は27.3%、検討中が12.3%。全体の数字と

つづきを読む

2015.05.03

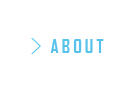

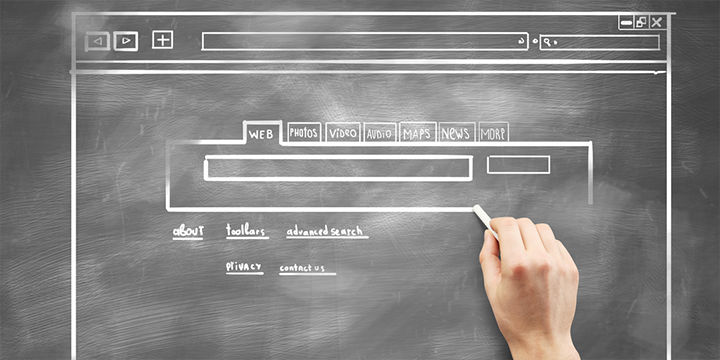

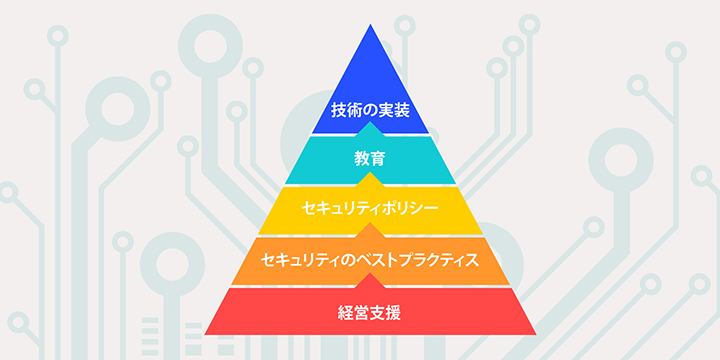

皆さん、こんにちは。 本日はセキュアなネットワーク実装に関する経営支援についてお話させて頂きます。 経営支援の大切さ セキュリティ分野における「経営支援」とは、会社の経営者がその重要性を認識し、適切なサポートを行うことを意味する単語です。 この経営支援がなぜ重要かというと、 セキュアなネットワークを実装するためには相応の予算が必要ですし、経営陣が真剣に取り組む姿勢を見せることで、 初めてその組織全体がセキュリティについて意欲的に取り組むようになるからです。 また、セキュリティに対し、攻撃や情報漏洩といった脅威をもたらすのは、 決して組織の外部からの攻撃だけではありません。 内部からの攻撃、あるいは内部の人員の人為的なミスによる過失といった事態も考えられます。 そのような場合にも対応できるよ

つづきを読む

2015.04.27

更新を怠ると脆弱性が放置され、それが外からの攻撃・侵入を許してしまう原因となります。 また、会社の内部資料を自宅に持ち帰って、自前のパソコンを使用して仕事をしている場合、 自宅のパソコンのセキュリティに脆弱性があると、そこから情報が漏洩する恐れがあります。 重要なパスワードやUSBメモリを誰もが見ることができるような部屋に放置したり、 個人情報の書かれた書類をプリントアウトしてそれを外に置き忘れるなど、 人為的なミスは気の緩みや警戒心の希薄さから、いつでも起こる可能性があるのです。 情報漏えい事件の多くがヒューマンエラー 日本ネットワークセキュリティ協会(www.jnsa.org)の 「2012年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書~個人情報漏えい編~」は、 2012年の一年に報

つづきを読む

2015.03.23

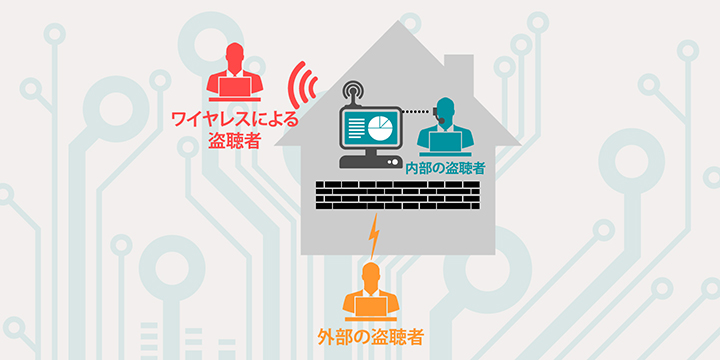

皆さん、こんにちは。 本日は盗聴による攻撃と脅威についてご紹介いたします。 盗聴とは ネットワークセキュリティにおいて盗聴とは、ネットワークでやりとりされているデータや、 ネットワーク上に接続されているコンピュータのデータを不正に盗み取ることです。 ネットワーク盗聴やパケット・スニッフィングとも呼ばれることがあります。 パケットとは パケットとは、通信データを小さく分割した1つのまとまりのことです。 このように小さくするのは、通信回線の効率的な利用のためなのですが、 このパケットには、パスワードやIPアドレスといった情報を含んでいることがあります。 パケットは発信されてから目的地に着くまでの間に盗聴される危険性をはらんでいます。 攻撃者は、ネットワークやパケットを盗聴することで、個人情報を

つづきを読む

2015.03.16

皆さん、こんにちは。 本日はなりすましによる攻撃と脅威についてご紹介いたします。 なりすましとは なりすましは、最も古典的かつポピュラーなサイバー攻撃の手法の1つです。 具体的には、攻撃者が他人になりすまして、システムまたはネットワークへのアクセス権を不正に取得し、 不正に情報を得たり、悪意ある活動を行うこと全てを指します。 アカウントの乗っ取り 一番身近な例としては、他人の名前やメールアドレス、ID、パスワードを利用して、 他人のアカウントを乗っ取ることが挙げられます。 他人のアカウントに不正にアクセスして、情報を盗み出したり、買い物をしたり、 オークションサイトを利用することが目的です。 また、掲示板に誹謗中傷の内容を書きこむなど、いたずらや嫌がらせ、 偽のメールの送信などの悪意ある行

つづきを読む

2015.03.02

皆さん、こんにちは。 前回まではセキュリティ対策の概念を見てきました。 本日から十数回にわたり、具体的な攻撃の仕組みをご紹介いたします。 情報資産を守るための最初のステップは、攻撃の原理を知ることです。 脅威とリスク 情報セキュリティにおける脅威とは、会社や組織の情報やシステムに、 損害や悪影響をもたらす潜在的な危険のことです。 脅威には「人為的脅威」と「環境的脅威」がありますが、 人為的脅威の中でも特に意図的な脅威のことをここでは念頭に置いています。 意図的脅威をもたらす人間を脅威エージェントといいます。 脅威エージェントは、コンピューターやシステムの脆弱性を悪用して攻撃を仕掛けてきます。 そして、情報漏洩などの情報資産の損害をもたらすリスクを引き起こします。 増加する脅威 総務省の「情

つづきを読む

2014.11.07

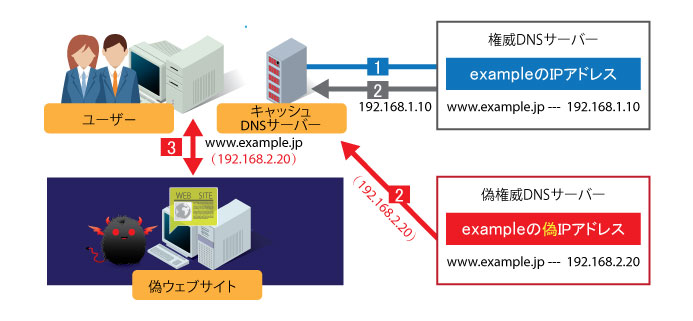

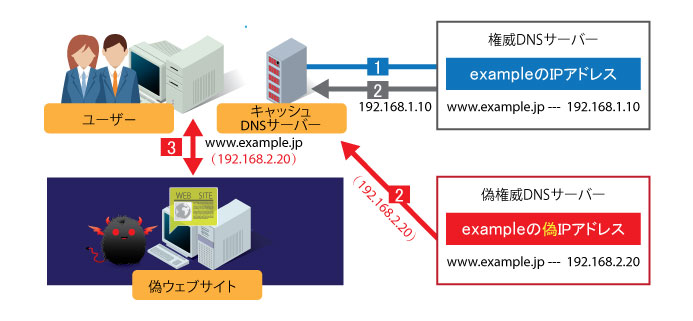

DNSサーバーを狙った攻撃が、2014年4月中旬以降、国内で増えています。 中でも最近になって新たな攻撃方法が発見され、緊急に対応しなければならないものが 「DNSキャッシュポイズニング」と呼ばれる攻撃です。 DNSサーバーとは インターネットの世界では、IPアドレスが住所を表します。具体的には「172.16.1.10」や「221.10.24.133」のように、 カンマで区切って4つグループの数字を繋ぎ合わせ、住所を特定します。このIPアドレスが不明であれば、当然パケットを 相手先に届けることはできません。知合いに手紙を送ろうとしても、相手の住所を知らなければ届かないですよね。 しかし、私たちは数字で住所を管理するのは苦手であり、わかりやすい文字列にして管理しやすくしたものが ドメインネー

つづきを読む

2014.10.21

皆様、はじめまして。インターネット・アカデミーの有滝です。 私が発信するブログのメインテーマは「情報セキュリティ」です。 近年、顧客情報や企業の機密情報を守る上で、求められるセキュリティ技術者のレベルが 高まってきており、それに伴って情報セキュリティの企業研修ニーズも急増しています。また、情報セキュリティに対する意識が低いスタッフが企業内に1人でもいれば、それだけで情報流出の リスクが高まるため、全社員が情報セキュリティの基本を学ばなければいけない時代になりました。 しかしながら、情報セキュリティを体系的にわかりやすく解説している情報サイトは少ないのも事実です。 そのような背景から、ブログを通じて最近話題になっているサイバー攻撃手法やその対策などのノウハウを 皆様に伝えていきたいと考えてい

つづきを読む