2017.07.17

2017年5月に世界各地で感染が確認された暗号化型ランサムウェア「WannaCry」をはじめとして、最近、サイバー攻撃の話題がニュースを賑わせています。サイバー攻撃を事前に防ぐためには、どんなウイルスセキュリティ対策を施す必要があるのでしょうか? ウイルス対策ソフトだけでは不十分?標的型サイバー攻撃への不安 ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃への危機感から、セキュリティ対策を真剣に考える企業が増加しています。万が一、ウイルスにより顧客情報が盗まれるなどの事態が発生すれば、顧客離れや信用力の低下など深刻な損害が発生することや、攻撃対象とされる対象が大手企業ばかりではないということが周知されつつあるためです。 現在では、一般的な企業の9割以上がウイルス対策ソフトなどで自衛をしているとされ

つづきを読む

2017.02.02

サイバー攻撃というと、難しそうとか、大企業レベルで狙われるものではないかと思っている方が多いのですが、実は個人や企業など関係なしに、サイバー攻撃は増えています。 なんと、日本では、10秒に1人の割合でサイバー攻撃の被害者が出ているといわれています。 2016年に日本で発生した交通事故件数がおおよそ1分に1件の割合で発生しているのですが、その6倍もサイバー攻撃の被害者の方が多いということになります。それだけ、サイバー攻撃というのは、身近にあるものなのです。 また、ウイルス対策のソフトウェア企業であるシマンテック社が 2015 年に検出したマルウェアは、4 億 3,000 万を超えており、2016 年インターネットセキュリティ脅威レポートによると、人気の高い Web サイトの 4 分の 3 に

つづきを読む

2016.07.20

買い物に、株取引にと、今や多くの人がネット上で銀行とやりとりする時代となりました。 しかし、ネットバンキングはオンライン上で手軽に送金ができて非常に便利な反面、ウイルスを使った不正送金の脅威にもさらされています。 最近の不正送金ウイルスには、ウイルス対策ソフトを使っても防げない、悪質なものがあります。本日は、ここ数年被害を拡大している、マン・イン・ザ・ブラウザー(MITB)型の不正送金ウイルスの手口と対策についてご紹介します。 増加する不正送金被害 警察庁によれば、インターネットバンキングのアカウント情報(IDやパスワードなど)が不正に盗まれ、オンライン上の口座から不正送金される犯罪の被害額が、2015年は1,495件、被害額が約30.7億円にものぼっています。 標的となる銀行口座は個

つづきを読む

2016.04.04

スマートフォンに感染し、情報漏えいなど数々の悪さを働くとされる「ウイルス」。 しかし、一般的には「ウイルス」と呼ばれているものの多くが、実は正確には「トロイの木馬」というマルウェアに分類されるのです。 何故こんな名前で呼ばれているのでしょうか? また、トロイの木馬と普通のウイルスの違いとは何なのでしょうか? 今回は、スマートフォンで被害が増えているトロイの木馬についてご紹介します。 トロイの木馬の由来 トロイの木馬は、元々はギリシア神話に登場する装置に由来して付けられた名前でした。トロイを滅ぼそうと戦ったギリシア人たちは、なかなかトロイが陥落しないのである策を練りました。大きな木馬を作り、これを置き去りにして、船で立ち去ったふりをしたのです。トロイの人々はギリシア人が去ったことを喜び、木馬

つづきを読む

2016.02.17

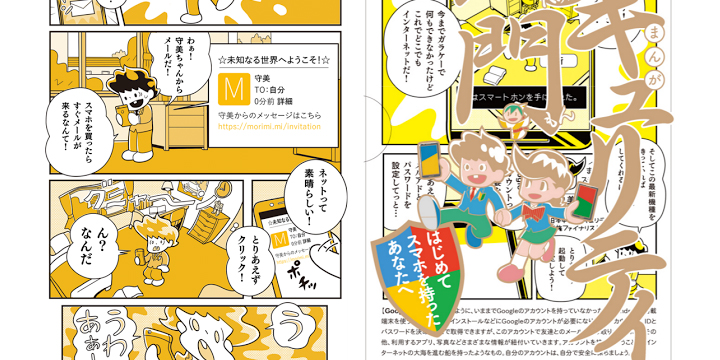

毎年、2月1日~3月18日は政府主導で「サイバーセキュリティ月間」が実施されています。 同月間中、さまざまな団体がサイバーセキュリティの普及啓発を訴える活動を行っています。 その取り組みのひとつとして、Googleがスマートフォンのオンラインセキュリティについて学べる『まんが セキュリティ入門』を無償公開しました。 このマンガは、はじめてスマートフォンを持った衛(まもる)くんが、クラスのマドンナ守美(もりみ)ちゃんからのメールに導かれて異世界に迷い込み、インターネットのセキュリティの重要性を学びながら冒険する...というお話です。 初めてスマホを持つ中学生・高校生でもわかりやすい言葉とストーリーで、インターネット利用の上でのセキュリティの重要性、マナー、注意点が紹介されていて、大人が読んで

つづきを読む

2015.11.18

2015年10月、ついにマイナンバーの通知が始まりました。 わずか3ヶ月の準備期間の後に、2016年1月からはもう段階的に運用が開始されます。 日本国民なら全て関わりがあるマイナンバー制度だからこそ、心配なのは情報漏えいに関する問題です。 今回は、マイナンバーに伴うセキュリティ問題についてみていきましょう。 早くも蔓延するマイナンバー詐欺 マイナンバー制度の通知の開始早々、すでにマイナンバー制度に便乗した「マイナンバー詐欺」が全国で相次いでいます。 「あなたのマイナンバーが流失している」という不審な電話がかかってきて、取り消し料を払えと要求するものです。 警察や役所への相談により被害は未然に防がれていますが、実際に現金をだまし取られる被害も発生しました。 実際の被害があった事例としては、

つづきを読む

2015.03.08

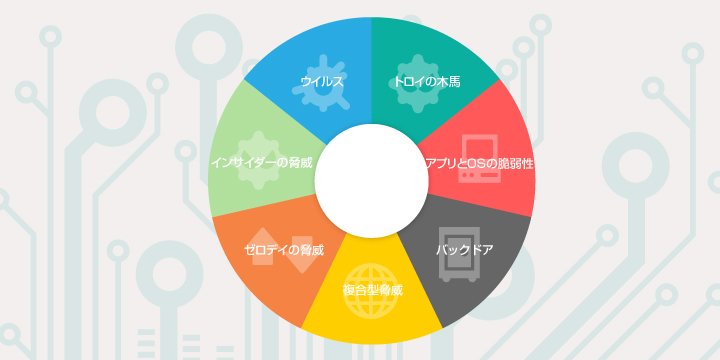

皆さん、こんにちは。 本日はウイルスについてご紹介いたします。 ウイルスとは 情報セキュリティにおけるウイルスとは、他のプログラムに寄生することをその特徴とする、 悪意あるプログラムまたはプログラムの断片です。 ウイルスは単独で実行したり、自己増殖を行うことができず、 他のプログラムに寄生することではじめて実行可能となり、自己増殖をすることができます。 その様子が宿主を必要とし、他の生物に感染して増殖していく生物学上のウイルスと似ているので、 コンピュータウイルスと呼ばれています。 ウイルスは寄生したプログラムの動作を妨げたり、コンピュータやパソコン、システムに対し、 ユーザの意図に反する有害な作用を及ぼします。 マルウェア(正常なパソコンやシステムに損害や情報漏洩をもたらす、悪意あるプロ

つづきを読む

2015.03.02

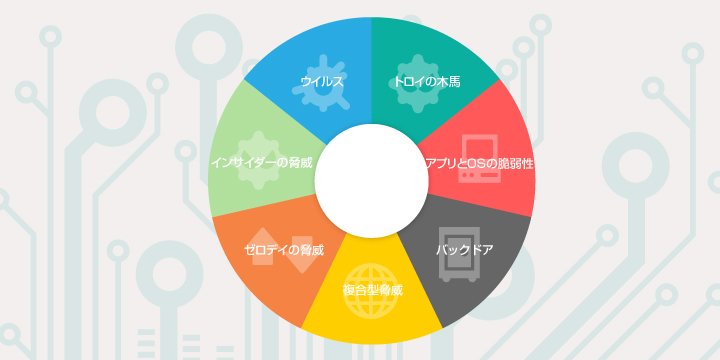

皆さん、こんにちは。 前回まではセキュリティ対策の概念を見てきました。 本日から十数回にわたり、具体的な攻撃の仕組みをご紹介いたします。 情報資産を守るための最初のステップは、攻撃の原理を知ることです。 脅威とリスク 情報セキュリティにおける脅威とは、会社や組織の情報やシステムに、 損害や悪影響をもたらす潜在的な危険のことです。 脅威には「人為的脅威」と「環境的脅威」がありますが、 人為的脅威の中でも特に意図的な脅威のことをここでは念頭に置いています。 意図的脅威をもたらす人間を脅威エージェントといいます。 脅威エージェントは、コンピューターやシステムの脆弱性を悪用して攻撃を仕掛けてきます。 そして、情報漏洩などの情報資産の損害をもたらすリスクを引き起こします。 増加する脅威 総務省の「情

つづきを読む

2015.02.26

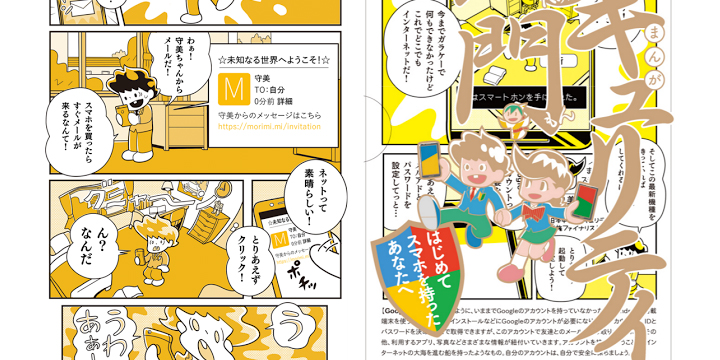

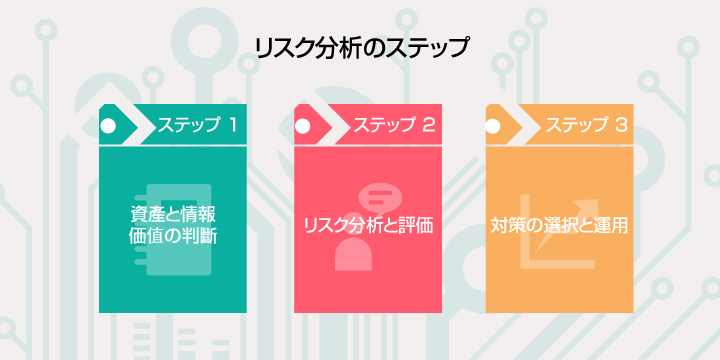

皆さん、こんにちは。 今回は会社や組織の情報資産を守るためのリスク分析という考え方をご紹介いたします。 情報リスクマネジメントとリスク分析 悪意ある攻撃者から会社や組織の情報資産を守るためには、情報リスクマネジメントを行う必要があります。 情報リスクマネジメントとは、企業や組織が情報資産を守り、適切に管理・運用するために、 一定の方針や規定のもとに「機密性・整合性・可用性」をバランスよく維持管理することです。 情報リスクマネジメントの最初の段階として、まずリスク分析を行います。 リスク分析とは、脆弱性や脅威を特定し、セキュリティの保護手段を講じるため 、考えられる損害を評価することです。以下、具体的にリスク分析について考えてみましょう。 リスク分析のステップ リスク分析は通常、3つのステッ

つづきを読む

2015.02.24

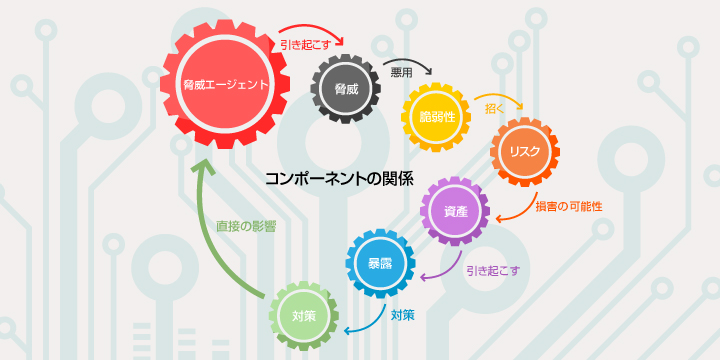

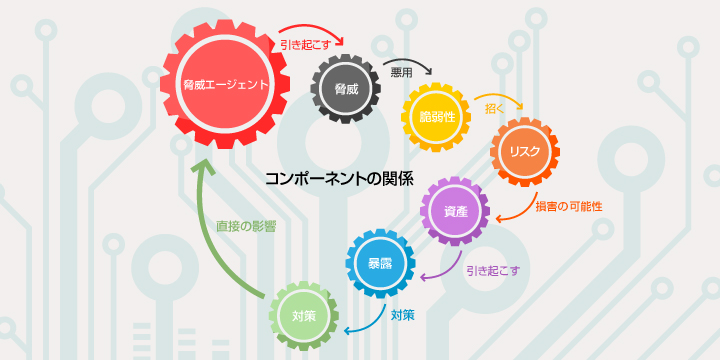

皆さん、こんにちは。 今回はセキュリティ対策の全体の流れを理解するために、 コンポーネントの考え方を学びましょう。 コンポーネントとは? コンポーネント (Component)とは、英語で「部品」「成分」「構成要素」などの意味です。 ITの分野でコンポーネントというときは、通常はソフトウェアやシステム、機器を構成する部品や要素を意味します。 しかし今回、情報セキュリティの分野において論じる際の「コンポーネント」とは、 リスクがどのように発生し、それが企業にどのように影響を与えるのかを示す「構成要素」という意味合いだとご理解ください。 サイバー攻撃によるリスク発生 悪意あるサイバー攻撃によって不正なアクセスや損害を与えようとする者を「脅威エージェント」と呼びます。 脅威エージェントは、組織や

つづきを読む

2015.02.17

情報セキュリティを語る上で欠かせない5つの概念についてご紹介いたします。 定義を学ぶことで、セキュリティに関する理解がより正確に、スムーズになります。 脆弱性 脆弱性はセキュリティホールとも呼ばれており、 コンピュータのハードウェアやソフトウェア、またはそれらに接続するための手続きに潜んでいる弱点のことです。 脆弱性があるとサイバー攻撃の対象になり、 具体的には不正なアクセスをされたり、ウイルスに感染します。 脆弱性はプログラムの不具合や、設計上のミスが原因となります。 脆弱性の存在が明らかになると、ソフトウェアのメーカーはその度に更新プログラムを作成して ユーザーに配布しますが、脆弱性を完全に0にすることは困難です。 脅威 脅威とは、組織や企業の情報やシステムに損害を与える全ての潜在的な

つづきを読む