2015.05.15

皆さん、こんにちは。 今回はネットワークセキュリティにおける情報強奪とハッカーについてお話させて頂きます。 サイバーテロの脅威 IPA(情報処理推進機構)が発表する「情報セキュリティ10大脅威 2015」には、 2014年に起こった情報セキュリティ関連の事件や事故のうち、特に社会的な影響が大きかった脅威から、 専門家や企業の実務担当者などが選んだトップ10が掲載されています。 このトップ10の第6位に挙げられたのが、ハッカー集団によるサイバーテロです。 アメリカの日系企業がハッカーにより執拗な攻撃を受け、 情報漏洩・サービス停止などの被害に遭うケースが社会的な問題となりました。 ハッカーとは ハッカーとは、コンピュータ技術に詳しい人のことを言います。このことから派生して、 コンピュータ技術

つづきを読む

2015.05.08

皆さん、こんにちは。 今回はセキュリティ向上のためのお話をさせて頂きます。 セキュリティにおける人の重要性 どれほどお金を掛けて、安全性の高い優れたネットワーク環境を整備しても、 セキュリティに関わるスタッフが、それらを適切に扱う訓練を受けていなければ、 安全なネットワークを維持することはできません。 逆に言えば、訓練されたスタッフが、適切にネットワーク環境を維持するのであれば、 企業は必要以上に高価なセキュリティを導入しなくても、安全性の高いネットワークを維持することができるでしょう。 企業にとって最も大切な資産は人材であり、その原則はセキュリティにおいても変わりません。 スタッフ スタッフはセキュリティの管理方法について知っているだけではなく、 管理を行うための手順についても知っておく

つづきを読む

2015.03.23

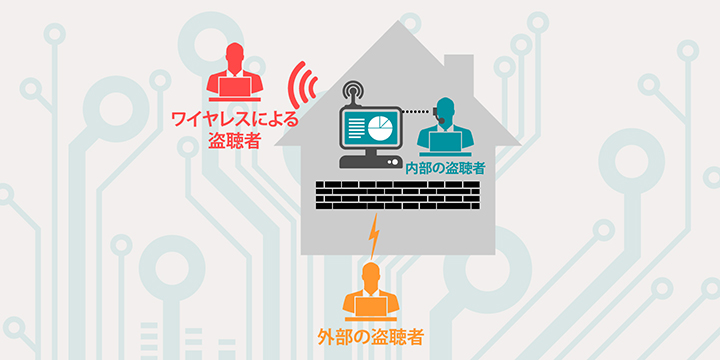

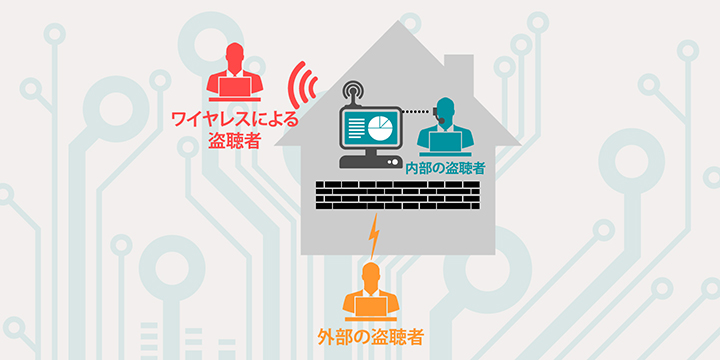

皆さん、こんにちは。 本日は盗聴による攻撃と脅威についてご紹介いたします。 盗聴とは ネットワークセキュリティにおいて盗聴とは、ネットワークでやりとりされているデータや、 ネットワーク上に接続されているコンピュータのデータを不正に盗み取ることです。 ネットワーク盗聴やパケット・スニッフィングとも呼ばれることがあります。 パケットとは パケットとは、通信データを小さく分割した1つのまとまりのことです。 このように小さくするのは、通信回線の効率的な利用のためなのですが、 このパケットには、パスワードやIPアドレスといった情報を含んでいることがあります。 パケットは発信されてから目的地に着くまでの間に盗聴される危険性をはらんでいます。 攻撃者は、ネットワークやパケットを盗聴することで、個人情報を

つづきを読む

2015.03.08

皆さん、こんにちは。 本日はウイルスについてご紹介いたします。 ウイルスとは 情報セキュリティにおけるウイルスとは、他のプログラムに寄生することをその特徴とする、 悪意あるプログラムまたはプログラムの断片です。 ウイルスは単独で実行したり、自己増殖を行うことができず、 他のプログラムに寄生することではじめて実行可能となり、自己増殖をすることができます。 その様子が宿主を必要とし、他の生物に感染して増殖していく生物学上のウイルスと似ているので、 コンピュータウイルスと呼ばれています。 ウイルスは寄生したプログラムの動作を妨げたり、コンピュータやパソコン、システムに対し、 ユーザの意図に反する有害な作用を及ぼします。 マルウェア(正常なパソコンやシステムに損害や情報漏洩をもたらす、悪意あるプロ

つづきを読む

2015.03.02

皆さん、こんにちは。 前回まではセキュリティ対策の概念を見てきました。 本日から十数回にわたり、具体的な攻撃の仕組みをご紹介いたします。 情報資産を守るための最初のステップは、攻撃の原理を知ることです。 脅威とリスク 情報セキュリティにおける脅威とは、会社や組織の情報やシステムに、 損害や悪影響をもたらす潜在的な危険のことです。 脅威には「人為的脅威」と「環境的脅威」がありますが、 人為的脅威の中でも特に意図的な脅威のことをここでは念頭に置いています。 意図的脅威をもたらす人間を脅威エージェントといいます。 脅威エージェントは、コンピューターやシステムの脆弱性を悪用して攻撃を仕掛けてきます。 そして、情報漏洩などの情報資産の損害をもたらすリスクを引き起こします。 増加する脅威 総務省の「情

つづきを読む