2017.01.25

IoT、セキュリティ、フィンテック、スマートハウス・・・ ITが担う範囲が広がるにつれて求人も日々増えています。 そんな中、特に需要が増加している言語が"Java"です。 本日はインターネット・アカデミーのJava講座について紹介させていただきます。 「需要」の高さではJavaが1番 リクルートキャリアが調査したプログラミング言語別の求人割合では、2016年4月時点の求人数を100とすると、1位はJavaプログラミングで19%を占めます。 Javaは求人件数が他の言語と比較して圧倒的に多く、人材が不足しています。プログラミング言語にもトレンドがありま すが、長年安定した需要を保っていることはJavaの特筆すべき点です。 また、求人キュレーションサイトを運営するゴーリストは、国内の主要求人媒

つづきを読む

2017.01.19

WordPressは世界中で使われているブログツールですが、人気が高くユーザー数が多いがために、悪意ある攻撃者に標的にされやすいという一面があります。すぐにできるセキュリティ対策を実施して、安全にWordPressを使いこなしましょう。 人気のツールの落とし穴 ブログツールとして有名なWordPress。全世界のWebサイトの25%がWordPressで作られているとも言われています。プログラムが公開されていて、ユーザーが数多く存在するということは、逆に言うと目立ちやすく、悪意の攻撃者に狙われやすいということでもあります。 そのため、基本的なセキュリティ対策をしっかり意識することが大切です。 不正ログイン対策 ブルートフォースアタック(総当たり攻撃)と呼ばれる、考えられるユーザー名とパ

つづきを読む

2016.12.13

年末年始の長期休暇が明けた後、安全に業務を再開するためには、どんなことに気をつければいいのでしょうか? 前回ブログに引き続き、IPAの注意喚起を参考にしつつ、長期休暇後のセキュリティ対策についてみていきましょう。 企業・組織のシステム管理者向け 最新バージョンへの更新 休暇が明けたら、まず第一にOSやサーバーやパソコンのアプリケーションソフトの更新の有無を確認しましょう。休暇期間中にもソフトウェアの修正プログラムが公開されている場合があります。必ず最新版にしてから業務を再開しましょう。 セキュリティソフトウェアのパターンファイルを更新 同様に、休暇明けすぐにセキュリティソフトの更新を行いましょう。 サーバ等における各種ログの確認 長期休暇中に、不審なアクセスログがサーバーに残されていないか

つづきを読む

2016.12.12

年の暮れも迫ってきました。年末年始には、長期休業する企業も多いことと思います。 長期休暇中にウイルス感染や情報漏えい等の問題が発生した場合、発見や対処が遅れる可能性があります。事前に対策をとり、リスクを最小限に抑えることが大切です。 しっかりとセキュリティ対策の準備をして、楽しい休暇を過ごしましょう。 年末年始に潜むセキュリティリスクとは? 年末年始は企業のシステム管理担当者が不在となるケースが多く、問題が発生した場合の対処が遅くなりがちです。そのためウイルス感染や情報漏えい等の被害が拡大することがあり、深刻な場合は取引先や顧客に対しても被害が及ぶことがあります。 また、一般家庭においても、長期休暇中に家に仕事を持ち帰って作業したり、趣味でゆっくりインターネットを楽しむうちに、思わぬ情

つづきを読む

2016.10.31

Officeのマクロ機能「VBScript」は、プログラミング言語と言っていいほど性能が高く、自動的にデータを削除したり、自分のコピーを作ることも可能です。 マクロウイルスの多くは、この「VBScript」を悪用し、WordやExcelの文書ファイルを開くだけで様々悪質な操作を実行します。 マクロウイルスがはじめて検出されたのは1995年のことで、今から20年以上前のことです。1990年代のマクロウイルス大流行を受けて、Officeの販売元であるマイクロソフトも対策を実施するようになりました。Office 2007ではマクロ無効化設定がデフォルトとなり、以降ウイルスも廃れていきました。 ところが最近、かつてのマクロウイルス大流行の記憶が薄れたタイミングをはかり、再びマクロウイルスが増えてき

つづきを読む

2016.10.04

今やビジネスにはインターネットの活用が欠かせない時代。 だからこそ、深刻な攻撃を受けるリスクも増大しています。 特に近年、法人に対し急増しているランサムウェアの「ネット恐喝」について知り、被害に遭わないよう対策を施しましょう。 日本企業で急増するランサムウェアの被害 大手ITセキュリティ企業のトレンドマイクロが発表した「2015年年間セキュリティラウンドアップ」によれば、2015年に日本国内からアクセスが確認された、脆弱性攻撃サイト経由で侵入する不正プログラムのうち、実に7割以上が金銭目当ての攻撃を行っています。 内訳としては、パソコン内のファイルを人質にとって金銭を要求する 「ランサムウェア」と、「オンライン銀行詐欺ツール」の2つが76%を占めています。 このうち、一般企業にとって特に憂

つづきを読む

2016.10.01

インターネットやメールは今や、日常生活に欠かせないツール。 ITが身近になった分、悪意あるソフトウェアの脅威にさらされる機会も増えています。 なかでも日本国内で被害が急増しているのが、ファイルを人質にお金を要求する「ランサムウェア」です。手口と対策を知り、ランサムウェアの脅威に備えましょう。 ランサムウェアはあなたのお金を直接狙う! ランサムウェアは、マルウェア(悪意あるソフトウェア)の一種です。 ランサムウェアの特徴は、感染したパソコンを人質にとって「元通りにしてほしくばお金を払え」と、身代金(英語でランサム)を要求する点にあります。 人質に取る手口としては、画面がロックされたり、ファイルに独自の暗号が設定されて開けなくなります。 大手セキュリティベンダーのトレンドマイクロの調査では、日

つづきを読む

2016.09.13

スマートフォンやタブレット端末を総称して、「スマートデバイス」といいます。時間や場所にとらわれずにインターネット利用ができるスマートデバイスを有効に活用しているビジネスマンの方も多いのではないでしょうか。 しかし、セキュリティの観点から見ると、スマートデバイスならではの不正アクセスの危険も孕んでいます。 スマートデバイスを安全にビジネスに活用するには、どうすればいいでしょうか? 業務用スマートフォン導入の増加とセキュリティへの不安 スマートフォンをはじめとするモバイル端末の普及に伴い、企業のスマートデバイスの活用が進んでいます。 キーマンズネットが発表している「業務用スマートフォンの導入状況(2014年)」によれば、業務用スマートフォンの導入率は27.3%、検討中が12.3%。全体の数字と

つづきを読む

2016.07.24

みなさん、話題のポケモンGOはやっていますか?私はというと、今のところインドでポケモンに遭遇することができておらず、レベル1のままで過ごしております。 さて、世界中で話題の付きないポケモンGOですが、7月22日の日本での公開に先立って、日本の内閣サイバーセキュリティーセンターが「ポケモントレーナーのみんなへおねがい♪」という注意喚起の文書を発表していたのはご存知でしょうか? この注意喚起文書では、以下の9つの注意事項に触れられています。 個人情報を守ろう 偽アプリ、チートツール注意 お天気アプリは必ず入れよう 熱中症を警戒しよう 予備の電池を持とう 予備の連絡手段を準備しよう 危険な場所には立ち入らない 会おうという人を警戒しよう 歩きスマホは×ですよ アメリカでは、ポケモンGOを使った強

つづきを読む

2016.05.24

「なんか、パソコンの動きがいつもと違う...」と違和感があるにも関わらず、「まあいいや」とそのままにしていませんか? もしかしたらそれは、インターネットウイルスに感染した症状かもしれません。 放置しておくと個人情報の流出など、深刻な事態になるおそれもあります。 今回は、ウイルス感染の際の代表的な症状をまとめてみましたので、思い当たることがあれば、今すぐ対策をしてください。 こんな症状は要注意! 「ウイルスに感染したかも?」と感じる症状は、大きく2種類のパターンに分けられます。 「パソコンが持ち主の操作と関係のない動作をしているとき」 と 「明確な異常ではないが、不自然な動きがあるとき」 です。 前者はパソコン上でウイルスがあからさまに活動している場合、後者はウイルスが隠れながら動作している

つづきを読む

2016.05.21

2015年12月6日、日本国内のインターネット上で「vvvウイルス」の話題が駆け巡りました。 あるTwitterユーザーがvvvウイルスへの感染を報告したことをきっかけに、多いときにはvvvウイルスの話題が1時間で5,000件以上も呟かれるという騒ぎになったのです。 このvvvウイルスは、一体どんなウイルスなのでしょうか? vvvウイルスとは vvvウイルスは、コンピューターウイルスの一種です。 パソコンがこのウイルスに感染すると、以下のような症状が現れます。 ・感染されたファイルが開けなくなる パソコン内のファイルに「.vvv」という拡張子がつき、感染されたファイルは読み込むことができなくなります。 ファイルの拡張子が書き換えられる際には、拡張子の暗号化が行われるため、その後でファイルの

つづきを読む

2016.05.06

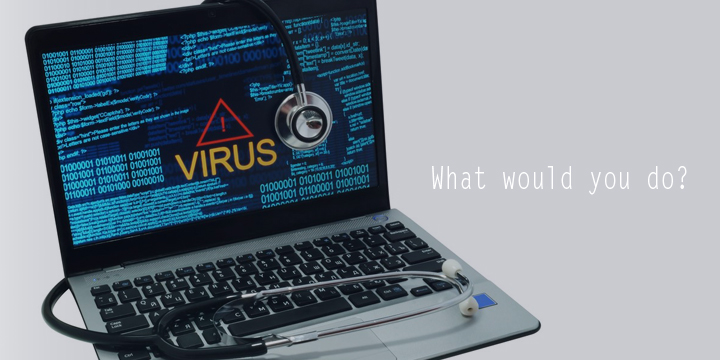

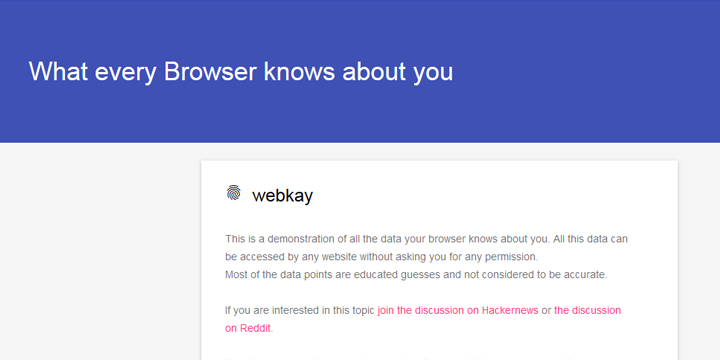

Webブラウザは、私たちのインターネット利用に関わる情報をたくさん把握しています。 もちろん、ブラウザが私たちの情報を収集しているからこそ、Webサイトの表示を適切なものにしたり、コンテンツの表示スピードを早めるといったメリットもたくさんあります。 ですが、どんな情報が収集されているのか、知らないままインターネットを利用するのは怖いものがありますよね。 そこで今日は、Webブラウザがどんな情報を取得するのかを把握することができるWebサービスをご紹介します。 1.webkay 「webkay」にアクセスをするだけで、普段使っているブラウザがどのような情報を取得しているのかのデモンストレーションを確認することができます。 たとえば、「Location」はブラウザを利用している端末の位置を確認

つづきを読む

2016.04.07

ちょっとした隙間時間に、ついスマホに手を伸ばして検索したりアプリを使っているという方も多いでしょう。 そんな時、突然身に覚えのない高額料金の請求画面が表示されたら...どうしますか? 今回は、スマートフォンで増えているワンクリック詐欺の手口と対処法についてご紹介します。 ワンクリック詐欺の手口 近年、スマートフォンにおけるワンクリック詐欺の被害が増加しています。 たとえば、以下のような状況に遭遇したら、それはワンクリック詐欺と考えて良いでしょう。 【ケース1】メールのURLクリック 知り合いではない人からEメールが来たが、件名に興味を惹かれたので開いて読んでみた。 そこに記載されていた外部サイトのURLをタップしたところ、「ご入会ありがとうございます」と書かれた画面が出現した。 しかも、そ

つづきを読む

2016.03.24

ほとんどの企業・業務においてパソコンが使われている現在、適切なセキュリティ知識を身につけておくことは、社会人として欠かせないマナーとなっています。 セキュリティ対策としての基本であり、普段から心がけなければならないことといえば、OSやソフトウェアのアップデートがあります。 本日は、パソコンを安全な状態に保つためのWindowsのOSアップデートの仕方をご紹介します。 OSのアップデートがなぜ必要なのか OSは日々進化しています。また、不正な攻撃の対象となる設計上のミス(脆弱性)を発見した場合、OSの提供元は迅速に修正プログラム(パッチ)を作成してユーザーに提供します。これら新しい追加機能やパッチをアップデートする機能のことを、Windowsの場合、「Windows Update」と呼んでい

つづきを読む

2016.03.23

外出先でインターネットに接続する際、便利なのがWi-Fiです。 しかし、公衆Wi-Fiを安易に使ってしまうと、情報漏えいやウイルス汚染などの危険があります。 今回は、仕事用のパソコンやスマートフォンが危険に晒されないようにするために、公衆Wi-Fiについての知識をご紹介します。 便利なWi-Fiの仕組み Wi-Fiとは、パソコンやスマートフォンなどを無線(ワイヤレス)でLAN(ローカルエリアネットワーク)に接続できる技術のことです。 Wi-Fiを利用するためには、Wi-Fi機器と電波の送受信を行ってLANとの仲介を行う機器(Wi-Fi親機)が必要です。 Wi-Fi親機が屋外に設置されている場合があります(無線LANスポット) これを利用すれば、駅などの公共施設やカフェなどでインターネットを

つづきを読む

2016.03.17

昨今では、ほとんどの仕事で業務にパソコンが使用されています。 そのため、正しいセキュリティ知識を身につけておくことは、新社会人にとって当然のマナーとも言えます。 今回は、セキュリティを堅固なものにするために必須の知識である、パスワードの管理と設定についてご紹介します。 パスワードって覚えにくくて... プライベートでのみパソコンを使っていると、おろそかにしがちなのがパスワードの管理です。 「大切なのはわかるけれど、中々管理するのが難しくて...」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 しかし、家庭での感覚をそのまま仕事場に持ち込んでしまうと、情報漏えいやアカウントの乗っ取りなどの損害を引き起こす恐れがあります。 それは自分自身だけではなく、企業にダメージを与え、企業イメージの棄

つづきを読む

2016.03.15

新社会人としてのセキュリティマナー パソコンは、今や自宅でも、会社でも欠かせないツール。 新社会人の皆さんも、これまで就職活動にパソコンやスマートフォンを活用してきたのではないでしょうか。 会社に就職すれば、殆どの企業で業務の一環としてパソコンに触れることになるでしょう。 しかし、パソコンやスマートフォンのセキュリティに関する意識は、学生のままというわけにはいきません。 今まで何気なく使ってきたパソコンも、業務の一環として使用するのであれば、責任感を持って取り扱う必要があります。 SNSでの情報漏洩や、盗難・紛失に対する警戒はもちろん、忘れてはならないのはセキュリティソフトのインストールです。 セキュリティソフトは本当に必要? セキュリティソフトの導入について、「新しいOSならセキュリティ

つづきを読む

2016.03.08

今や、インターネット利用者の5人に1人がツイッターをしているとも言われています。 便利で楽しいツイッターやフェイスブックなどのSNSですが、気のゆるみから生じる落とし穴も潜んでいます。 今回は、便利で楽しいSNSの裏側に潜む落とし穴、情報漏洩の危険についてご紹介します。 SNSの落とし穴 今やインターネット利用者の多くが利用するようになったSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)。現在では、単に人と交流するという目的を超え、企業の広告・宣伝、防犯や防災の情報源にと、多くの人が利用しています。 一方で、SNSで普段やりとりする人は友人・知人が多いため、つい気がゆるんで、本来なら秘密にしておかなければならない情報を漏洩する事件が多発しています。 たとえば、以下のようなパターンがあります。

つづきを読む

2015.12.23

あっと言う間に2015年も終わりを迎えようとしています。 年末年始で忙しい方も多いのではないでしょうか? そんな忙しい今こそ、気を付けなければならないのがセキュリティ対策です。 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、12/21に「長期休暇における情報セキュリティ対策」というお知らせを発表しました。 このお知らせでは、タイトルにある通り、長期休暇中にこそ気を付けるべきセキュリティ対策について、企業の担当者向け、そして家庭向けに注意喚起を促しています。 たとえば、企業担当者向けには、長期休暇前にすべきことと休暇後にすべきことのリストアップが、組織内の一般社員向けにとるべき行動、そして家庭内でのセキュリティ犯罪予防についてが分かりやすく解説されています。 特に家庭内では、長期休暇中にSNSで

つづきを読む

2015.12.20

Google が、12月18日に「HTTPS ページが優先的にインデックスに登録されるようになります」という記事をGoogle ウェブマスター向けブログに公開しました。 詳細は、前述のウェブマスター向けブログをご参照いただければと思いますが、簡単に言うと「HTTPとHTTPSの両方に同じページが存在する場合はHTTPSページを優先的に検索結果に表示する」ということです。ですので、今回のブログでのアナウンスは、SEOのランキングに直接影響するという話ではありません。ただ、Google は2014年8月の段階で、「HTTPS をランキング シグナルに使用します」という記事でHTTPSを検索結果のランキング計算式のひとつの指標として使用することを発表しています。 これまでのGoogle の動向を

つづきを読む