2018.01.24

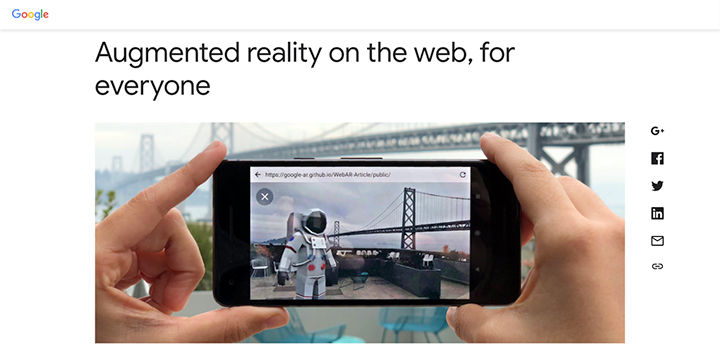

2017年から、VRやARに力を入れてさまざまなプロジェクトを発表しているGoogleが、新しいプロジェクトについて発表しました。私のブログ記事でも度々、Googleのプロジェクトを紹介しておりますが、Googleの特にARへの力の入れようを感じていただけると思います。 Googleが発表した新しい3Dモデリングツール Googleの新ARフレームワーク「ARCore」誕生! Googleの新3Dデータ共有サービス「Poly」! 今回、Googleの「AR and VR」ブログの中で、「Augmented reality on the web, for everyone」という記事が出されました。記事の中では、数ヶ月以内に、デスクトップ、アンドロイド、iOS向けのすべてのWeb

つづきを読む

2017.11.06

少し前に「Google が発表した新しい3Dモデリングツール」という記事で、Google が公開した「Blocks」を紹介しました。これだけでも、Google がVRやAR アプリ開発者が必要としている3Dオブジェクトの作成の簡易化等に本格的に取り組んでいる印象を受けました。 そして10月末、Google は新たに3Dデータ素材の共有サービスを開始しました。「Poly」という新サービスでは、ユーザーが作成した3D素材を共有することができます。3Dデータのデータ形式として一般的なOBJデータやMTLデータをアップロードするという方法以外に、Google が持つ3Dモデリングツールの「Tilt Brush」や「Blocks」で作成したデータをそのまま共有することができます。 VR やAR のア

つづきを読む

2017.09.06

今年の6月に米アップル社が発表した新ARフレームワーク「ARKit」は、ARのこれからの進化に期待を抱かせるに十分なテクノロジーだったと思います。(過去記事「アップル社が発表した「ARKit」とは?」参照) ARKitで作られたアプリデモ動画 ARKitで作られたアプリデモ動画・続編 そして、今度は、グーグル社が新ARフレームワーク「ARcore」を発表しました。グーグルとARといえば、ご存知の方はGoogle Tangoを思い浮かべるのではないでしょうか。(過去記事「AR技術に大変革!Google Tangoとは?」参照) ただし、Tangoの場合には、ハードウェアのスペックが決まっていて、カメラの深度センサーなど「Tango対応デバイス」が必要でした。今のところは、LenovoのPha

つづきを読む

2017.04.16

みなさん、絵を描くのは得意ですか? パソコン上でイラストを描くツールといえば、AdobeのIllustratorなどがすぐに思いつきますが、最近では、HTMLのCanvas APIのおかげで、ブラウザ上でお絵かきができるツールも増えてきました。 そんな中、Google が新たなお絵かきツールを発表しました。それは、「AutoDraw」というツールで、機械学習のアルゴリズムをベースとしたお絵かきツールです。ユーザーが手描きしたイラストから、AIがユーザーの描きたい絵を判断して、本職のデザイナーが書いたイラストを提案してくれるという仕組みです。どんなに絵心がなくても、サクサクと絵がかけてしまう、ステキなツールだと思います。 AutoDrawは、ブラウザベースのツールですので、スマートフォンやタ

つづきを読む

2017.04.02

米国時間の3月28日に、Googleが携わっているオープンソースプロジェクトをまとめた新しいWebサイトをGoogleが公開しました。 その名も「Google Open Source」です。 オープンソースプロジェクトというのは、言葉の通りではありますが、ソースコードをパブリックに公開しているプロジェクトのことをいいます。具体的な「オープンソース」の詳細の要件に関しては、オープンソース・イニシアティブが定義しています。 最近では、プログラミング言語をはじめ、OSやソフトウェアなどオープンソース化されているものが多く、世の中には数え切れないほど、オープンソースプロジェクトがあります。そしてそのオープンソースプロジェクトのソースコードは、Githubや、そのオープンソースを主導している企業のサ

つづきを読む

2017.02.04

たとえば、体調が悪いとき。 気になる新商品の詳細が知りたいとき。 みなさんも、インターネットで情報を調べますよね。 日本では、インターネット利用の目的として、SNSなどを通じてのコミュニケーションやインターネットショッピングなどより、圧倒的に「情報収集・コンテンツ利用」が高いことが総務省の調査で分かっています。 それは、他先進国との比較をしても明らかです。 (出典)総務省「ICTの進化がもたらす社会へのインパクトに関する調査研究」(平成26年) つまり、私たち日本人はインターネットの1番の利用目的が、情報収集の手段として捉えている人の割合が高いということです。 また、Googleの検索アルゴリズムの評価要素の1つである「コンテンツの情報量が多ければ多いほど評価する」という性質をついて、S

つづきを読む

2016.12.08

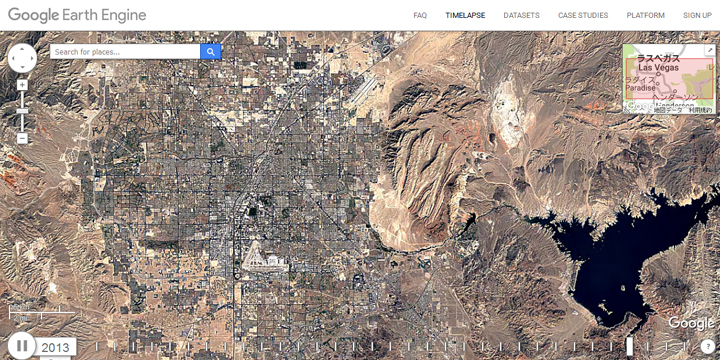

Google Earth がタイムラプス機能をアップデートし、500万枚以上の衛星画像が追加されました。これにより、1984年~2016年まで32年間の世界中の都市の変化を閲覧できるようになったのです。 タイムラプスは、映画やドラマなどでよく使われる技法で、スチール画像(一場面を表した写真)を撮影し、それを素材として作った動画のことをいいます。季節の変化、星の動き、日の出入りなど、一度はみなさんも見たことがあるのではないでしょうか。 そんなタイムラプスを、上空から32年分の都市の変化として見ることができるというのが、今回のGoogle Earthのアップデートなのです。 今回追加されたタイムラプス映像はデスクトップ版「Google Earth」から確認できます。 たとえば、マイアミ、オース

つづきを読む

2016.12.02

さあ、サンタをトラッキングする季節がやってきました! Googleは今年も「Google サンタを追いかけよう」というサイトを公開しています。 サンタが世界中の子供たちにプレゼントを届けるために出発する24日からは、サンタが今どこにいるのか追跡(トラッキング)することができるのですが、それまでの間は、毎日楽しいゲームや読み物のコンテンツが1つずつ公開されていきます。 そう、このサイトは、Web上のアドベントカレンダーになっているのです! ゲームも、ただ遊びのためのゲームではなく、プログラミングの考え方を学ぶことができるゲームが用意されているので、楽しみながらプログラミングの思考力を身につけることができます。 また、今年も米コロラド州にある北アメリカ航空宇宙防衛司令部(NORAD)の「NOR

つづきを読む

2016.11.19

米Google Inc.が現地時間で2016年11月16日に、「Google Earth」VRヘッドセット対応版「Google Earth VR」を無償公開しました。 Google Earthは、世界中、あらゆる場所の映像や画像を閲覧し、まるで自宅に居ながらにしてその地の風景や文化に触れるという疑似体験ができるサービスです。 今までも、たくさんの情報や世界中の美しい風景が紹介されてきましたが、今回、仮想現実(ヴァーチャルリアリティ)に対応させた「Google Earth VR」がいよいよリリースされたのです。 たとえば、東京はもちろん、アマゾン川、グランドキャニオン、スイスのアルプスとといった世界中の有名な地を訪れ、上空から風景を見渡したり、手軽に体験できるツアーが用意されているとか。 聞

つづきを読む

2016.10.22

米Googleが、2016年10月13日に行われたイベントで、今後Google検索について、数か月内にモバイルを優先したインデックスへ切り替える方針を発表しました。 このインデックス切り替えにより、今後はパソコンではなく、モバイルサイトの評価が自然検索結果の順位決定に大きく影響を与えることとなります。 Google インデックスとは SEO用語としてのインデックス(index)とは、検索エンジンシステム(クローラー)がインターネットの世界を巡回し、収集したWebページのデータをデータベースに記録することを言います。 Webマーケティングの現場で耳にする言葉ですね。 SEOを考えるのであれば、まず自分が作ったWebサイトがインデックスされなければ、当然ながら自然検索結果に表示されることはあり

つづきを読む

2016.10.11

Googleの検索結果がまた進化しました。 検索窓に、カラー16進数を入力・検索すると、なんと検索結果にカラーピッカーが登場し、色の情報を把握することができるのです。 たとえば、「#123456」と入力して検索すると、今回の記事のメイン画像のようなカラーピッカーが登場します。 カラー16進数とは カラー16進数とは、Webで色を指定するときに使われる考え方です。具体的には、6桁の16進数(0~9とA~F)で色を指定します。 先述の「#123456」のように、6桁の英数字の前には#をつけます。 0が色(光)が出ていない状態、すなわち黒を表し、Fが最も色(光)が強い状態を表します。 6桁すべてを0で表した「#000000」は黒を、6桁すべてをFで表した「#FFFFFF」は白色を意味します。 検

つづきを読む

2016.10.03

今、企業のマーケティング担当者から注目を浴びているSNS「Google+」。 検索に強いとされるGoogle+のアカウントを大切に育てて、マーケティングに活用したいところですね。Google+を使いこなすのに、コツはあるのでしょうか? 写真の活用が成功の鍵 今や、スマートフォンで誰もが気軽に写真を撮り、加工できる時代。 写真を共有するSNS「instagram」の世界的流行からみてもわかる通り、インターネットのコミュニケーションにおいて、写真や動画は欠かせません。 Google+はスタート当初から写真を画質を落とさずに表示できるようになっており、写真に力を入れています。 実際にGoogle+の投稿を見ると、文字投稿よりも写真の投稿が多いのがわかります。 一枚の画像は2,000字の文章に匹敵

つづきを読む

2016.09.24

米Google が昨日、2016年9月23日に2年ぶりになるペンギンアップデートを公式に発表しました。 まだしばらく対応まで時間がかかるとはいえ、今回のアップデートはすべての言語で一斉に実施されるとのこと。このタイミングで、ペンギンアップデートってなんだっけ?ということをおさらいしておきましょう。 ペンギンアップデート ペンギンアップデートとは、一言で言えば、Googleの検索エンジンのアルゴリズムの更新の1種です。 Googleによると、Googleの検索エンジンにおけるアルゴリズムは、200 以上の固有のシグナル(手がかり)に基づいて作成されています。 そのうちの1つに、Google の 品質に関するガイドライン に違反しているサイトについて、その掲載順位を下げるというアルゴリズムがあ

つづきを読む

2016.08.22

Googleが運営するSNSが、「Google+」です。 FacebookやTwitterに比べると、まだまだ日本では認知度が高くはありませんが、高い将来性が期待されています。 このGoogle+に企業がアカウント登録するメリットはどこにあるのでしょうか? SEO(検索エンジン最適化)の観点に重点を置いて本日はご紹介します。 Google+とSEOの関係 検索エンジンの世界的大手企業、Googleが運営するSNSだからこそ、Google+はSEOに有利なのでは?...と言う話をよく聞きます。実際、どうなのでしょうか? 検索結果とフォロワーの関係 Google+に登録し、ページを持っているユーザーが、アカウントにログインした状態で自分のGoogle+ページに関するキーワードをGoogle

つづきを読む

2016.08.06

企業の宣伝ツールとして、いまやSNS(ソーシャルネットワークサービス)は無視できない存在です。 FacebookやTwitterは有名ですが、最近注目を浴びているのが、Google+(グーグルプラス)。Google社が運営しているSNSです。 Google+は、FacebookやTwitterと比べて何が違うのでしょうか? Google+を企業が運用するメリットはどこにあるのでしょうか? 有名SNSサービスの特徴 FacebookやTwitter、Google+には、それぞれ特徴があります。違いをしっかりと把握しておきましょう。 Facebookの特徴 Facebookは、ユーザーが実名で登録し、投稿をします。 基本的には友達同士の個人的なつながりをイメージして作られていますが、「Fac

つづきを読む

2016.07.02

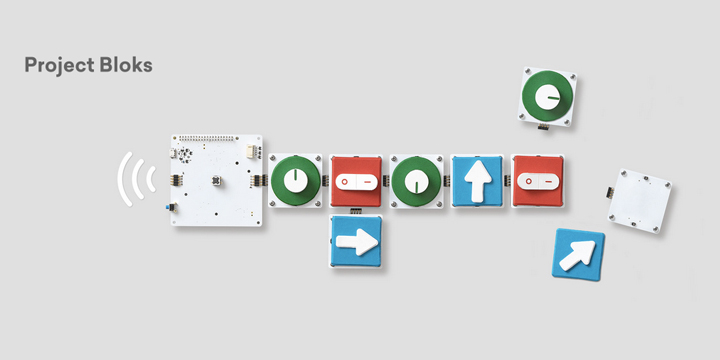

子ども向けのプログラミング教育に対して積極的なGoogleが、また新しいプロジェクトを発足しました。これまでにも「Google Science Journal(グーグル・サイエンス・ジャーナル)」というプロジェクトや、イベントでの特設サイト内にプログラミング学習コンテンツを掲載するなど、様々な展開がありました。 6月22日にGoogleが発表したプロジェクトは「Project Blocks(プロジェクト・ブロックス)」というものです。ひとつ一つのブロックに機能を持たせて、そのブロックを組み合わせることでプログラミングをすることができる仕組みです。子ども向けのプログラミング学習ツールとして有名なMITの「Scratch」がありますが、パソコン上でブロックを組み合わせるScratchの概念を、

つづきを読む

2016.06.03

昨年Googleが、Webサイトがスマートフォンなどのモバイル端末に対応しているかどうかを検索結果の評価に影響させると発表した時は、大騒ぎになりました。 それが、いわゆる「モバイルゲドン」です。 それ以来、モバイル端末の表示対応の重要性がぐぐっと上がってきています。 そんな中、Googleがまた新たにモバイル対応について評価する新しいツール「Mobile Website Speed Testing Tool - Google」を公開しました。 このツールは、Googleの既存のサービス「PageSpeed Insights」を使ったものですが、スコアをより分かりやすく表示したものです。 使い方は簡単。分析したいWebサイトのURLを入力して、「TEST NOW」をクリックするだけで、「モバ

つづきを読む

2016.05.28

GoogleがAndroidアプリ「Google Science Journal(グーグル・サイエンス・ジャーナル)」をローンチしました。 このアプリは、子供から大人まで、科学の面白さを知ることができる教育アプリだそうです。 世界で今求められているSTEM人材 「STEM人材」というキーワードを聞いたことがありますでしょうか。 科学(Science)・技術(Technology)・工学(Engineering)・数学(Mathematics)のそれぞれの頭文字を取ったキーワードで、その4分野に重点を置いた教育が今後広く世界で必要とされる人材であると言われ、アメリカではオバマ政権が力を入れてきた教育政策の1つでもあります。 そんな中、Googleでもカリフォルニア大学バークレー校や科学博物館

つづきを読む

2016.05.16

米Googleが現地時間2015年4月21日に、モバイル検索のアルゴリズムを変更する「モバイル フレンドリー アップデート」から一年。 あまりに大きなアップデートだったため、「モバイルゲドン」などと称されていましたが、この1年の間に、すっかり「モバイルファースト」の考え方も浸透し、スマートフォンサイトが当たり前になってきました。 「モバイル フレンドリー アップデート」のアルゴリズムは、スマートフォンなどのモバイルでの表示対応をしているWebサイトを検索結果で優遇する、というものでしたが、今年5月、Googleのジョン・ミュラー氏のTwitterから、このアルゴリズムのさらなるアップデートが完了したという発表がありました。 今回のアップデートはどんなもの? 今回のアップデートは、単純に昨年

つづきを読む

2016.05.03

インターネット上の広告戦略において、スマートフォンの存在はますます重要なものとなっています。 ちょっとしたスキマ時間にも楽しめるのがスマートフォンの特長。 このわずかな時間に、ユーザーの興味をそそる広告を打つにはどうしたらいいでしょうか? スマートフォン戦略においてどのような広告か有効か、今回は三つの点に注目してご紹介します。 【戦略1】データベースを活用して地域密着型広告を出す 街中で少し観察すれば、スマートフォンをタップしている人を普通に見かける時代となりました。 このような時代において、スマートフォンをターゲットにした広告戦略を立てるのは当然の事といえるでしょう。 しかし、具体的に、日本全国でどのくらいの人がスマートフォンを利用しているのでしょうか? このような疑問に答えてくれるのが

つづきを読む