2017.05.07

今、HTML5を使用したWebサイト制作のニーズが高まっています。また、HTML5はWebサイト制作にとどまらず、ブラウザを搭載した家電などIoT(Internet of Things)の分野での活用も期待されています。 Web・IT業界への就職・転職をお考えの方は、様々な場で活用できるHTML5のスキルをつけて、転職を有利にしましょう。今回は、HTMLをすでに勉強したことがある方向けに、HTML5を学ぶ上で知っておくべき6つの重要ポイントをご紹介します。 マークアップする前の指定方法 DOCTYPE宣言 HTML4.01では、HTMLの先頭に記述するDOCTYPE宣言は長いものでしたが、HTML5の場合は以下のように簡潔になりました。 <!DOCTYPE html> DOCT

つづきを読む

2017.02.08

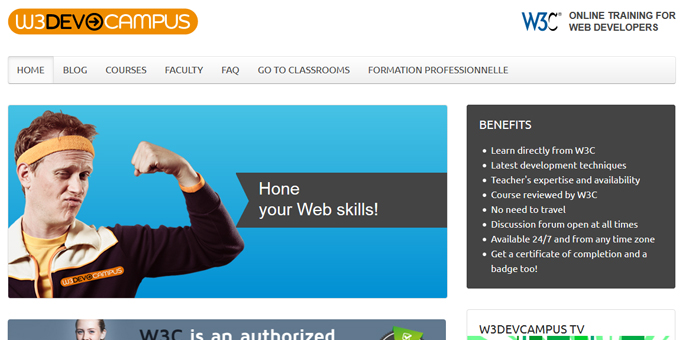

4月のご就職ご転職に向けて追い込みをかけて勉強されている方も多いかと思います。 ポートフォリオをさらによくするにはどうしたらいいんだろう? JavaScriptもスマートフォンサイト制作も覚えたからもっと新しいことをやってみたい。 アピールのために何か目を引く資格を取得したい! そんな方々にはぜひW3C公式HTML5講座をオススメします。 W3C公式HTML5講座 今回は2/18(土)にW3C公式HTML5講座を開講することを受けまして前に講座の魅力をまとめてお伝えします。 W3C公式HTML5講座の魅力3点 1.正しい"HTML5コーディング"がマスターできる! 日本で唯一、W3C公式の名を冠することを許された講座ですので、最新、そして正確な情報を元にWebサイトを制作することができるよ

つづきを読む

2016.11.20

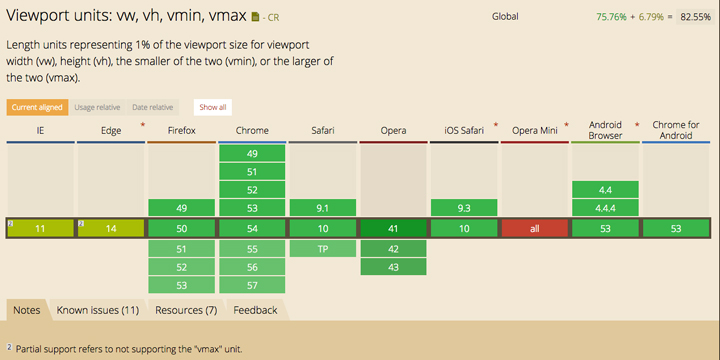

CSS3 の Values and Units モジュールという、CSSのプロパティに設定できる値や単位を定義している仕様の中から、以前に「calc()」を紹介したことがあります。今回は、「vw」と「vh」の紹介をしていきたいと思います。 ビューポートユニットとは? 「vw」と「vh」は、CSS Values and Units モジュールの中のViewport Units という項で紹介されています。ビューポートは、Webサイトを表示しているブラウザの表示領域のことを意味します。つまり、ビューポートユニットというのは、ブラウザの表示領域に対して、どのくらいの幅または高さにしたいか、ということを指定することができるものです。レスポンシブWebデザインが当然となっている現在ですが、%指定をし

つづきを読む

2016.11.06

2016年11月1日に、W3CがHTML5.1をW3C勧告として公開しました。4月にW3CのWebPlatformワーキンググループが発表したロードマップでは、2016年の9月に勧告を、という目標であったため、若干の遅れが発生したことになります。 HTML5が勧告されたのが、2014年10月28日のことでしたので、ほぼちょうど2年で5.1へのマイナーアップデートが完了したことになります。この2年ごとにマイナーチェンジというのは、実はHTML5の勧告前からW3C内で予定として組まれていて、次のHTML5.2に関しても予定通りに第一草案がすでに発表されています。 改めて確認をしておくと、W3Cの仕様書が勧告されるまでには、「草案(Working Draft)」→「最終草案(Last Call

つづきを読む

2016.09.19

HTML文章を記述するだけにとどまらない、自由で魅力的なWebサイトの構築を可能にするHTML5。HTML5を使いこなすことで、Webプログラマーやフロントエンドエンジニアとしてステップアップすることができます。 ライバルを一歩リードし、一流企業で活躍するフロントエンドエンジニアとなるために、あなたもHTML5でできることを増やしてみませんか? 注目されるフロントエンドエンジニア フロントエンドエンジニアとは、一般的には、HTML5/CSS3やJavaScript、PHPといったプログラム言語など、高度なWeb制作技術を持った人とされています。 フロントエンドエンジニアの登場には、近年、Web制作に関わる新しい技術が次々と登場し、HTMLコーダーが対応しなければならない業務が格段に増え

つづきを読む

2016.09.15

2014年に正式勧告となった「HTML5」。 Webサイト制作に限らず、家電やデジタルサイネージなど様々な分野での活用が期待されています。HTML5の特徴の1つに、セマンティックWebへの対応が挙げられます。これにより、「文書のWeb」から、機械が正しく文書の意味を理解しデータを有効利用できる「データのWeb」へと進化しました。 そんなHTML5の変化について、今回のブログでご紹介します。 HTML5とWebサイト構築 HTMLとは、Hyper Text Markup Language(ハイパーテキスト・マークアップ・ランゲージ)の略で、Webサイトを作る際使われる、最も基本的なマークアップ言語です。 日ごろ私たちが見ているWebサイトのほとんどはこのHTMLによって作られています。

つづきを読む

2016.06.22

最近、求人をみているとJavaScriptのスキルや「HTML5を使用したコーディングができる方」を募集する求人が増えているなと感じます。 これは日本のみに限らず私がインドにいた時もそうでした。 (むしろ日本よりもIT教育が盛んである分、アメリカやインドのほうがその傾向は顕著なように思います) HTML5の普及でWebの技術はもはや「ホームページを作るだけ」のものではなくなりました。その象徴的な分野がIoTです。 それによって、何が起きているか。 Webのスキルを持っている人材を今まで大々的に募集していなかった業界、たとえば、自動車業界、家電メーカーなどがこぞってWebの技術者の募集や育成に力を入れています。 (この流れは、今Web技術を学んでいる方や、就・転職を考えている方にとってかなり

つづきを読む

2016.06.09

今年も、インターネット・アカデミーは日本最大級のIT & Web業界イベント「Interop Tokyo 2016」に参加しています。 Interop(インターロップ)は、世界で開催されている、ネットワークコンピューティングに特化したテクノロジーとビジネスに関わるイベントで、1994年以来、今年で23回目の開催となります。 幕張メッセの会場には、500社を超える企業が集結。 今年のテーマ「Think out of the box ~創造力と技術で生みだす未知なる社会~」として、2016年6月8日~11日の3日間、セキュリティやIoT、クラウドといった今旬のITビジネスキーワードにまつわる展示が行われます。 ちなみに、Interop Tokyoの実行委員長は、「日本のインターネットの

つづきを読む

2016.04.15

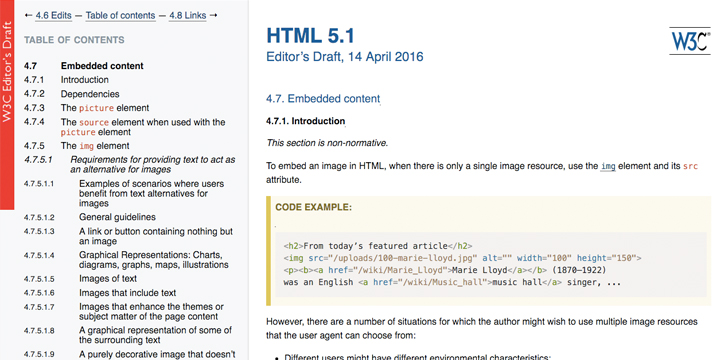

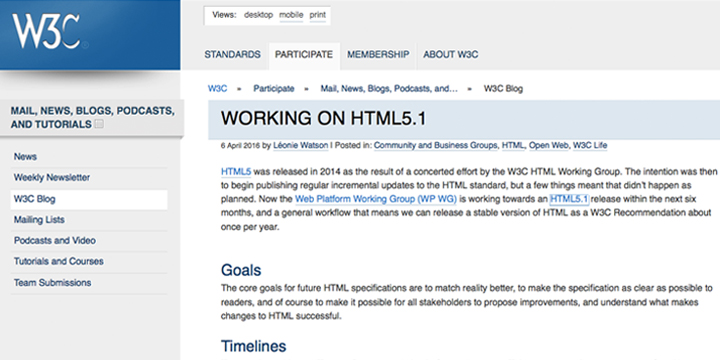

前回の「HTML5.1は2016年9月に勧告?」で紹介したW3Cブログの「Working on HTML5.1」という記事について、前回の記事では触れることができなかった部分について記事を書いていきたいと思います。 仕様書のGitHub公開 W3Cは、かつては自前主義といいますか、外部のツールを使わずにチーム内で開発した独自のシステムを使っていました。W3Cが策定する仕様書も当然、W3Cのサーバー上で公開をしていました。しかし、HTML5.1ではGitHub上で仕様書を公開することにして、もっと広くフィードバックであったり、仕様の追加要望、さらには細かい誤字脱字の修正などに参加してもらい、多くの方に仕様策定の課程に携わって欲しいという狙いがあるようです。 仕様書のデザインも改善 いつから変

つづきを読む

2016.04.10

4月6日に、W3Cブログで「Working on HTML5.1」という記事が公開されていました。HTML5が2014年の10月に勧告されてから約1年半が過ぎていますが、これからHTML5.1の勧告に向けて、どのような作業があるか、どのような目標で取り組んでいくか、といったことが記載されています。 2016年9月に勧告? ブログの中では、これからのHTML5.1のスケジュールについて触れられていました。W3Cの仕様書が勧告されるまでには、「草案(Working Draft)」→「最終草案(Last Call Working Draft)」→「勧告候補(CR: Candidate Recommendation)」→「勧告案(PR: Proposed Recommendation)」→「W3C

つづきを読む

2016.02.21

2月の月初にインド校ではW3Cとの共催セミナーを実施し、インドを中心とした今後のW3Cの活動についての展望を参加したインド現地企業の方々へ共有する機会がありました。 日本でも、W3Cメンバーの企業は20数社と非常に少ないのですが、インドでは5社しかありません。IT大国と言われるインドですが、「Web」という領域ではまだまだマーケットも成長の途中という状況です。特に、インド校があるバンガロールでは、ここ数年Web系のスタートアップ企業が続々と誕生していて、スタートアップマーケットリサーチ会社のStartup Compass社の発表によると、世界で2番目に急成長をしているスタートアップマーケットがバンガロールだそうです。 そういう理由もあり、W3Cもインドマーケットへの注目度が高く、今回のセミ

つづきを読む

2016.02.07

(Photo from w3.org) アメリカのテレビ芸術科学アカデミーが主催している「エミー賞」という賞は、みなさんもワイドショーなどで一度は聞いたことがあるのではないかと思います。この賞は、テレビドラマをはじめとする番組や、それに関連する業績に対する様々な賞(たとえば主演男優賞、主演女優賞など)があります。実は日本のテレビドラマも、毎年のように数あるエミー賞の中の一つ、国際エミー賞にノミネートされていたりもします。 さて、そのエミー賞の中に、「技術・工学エミー賞(TECHNOLOGY & ENGINEERING EMMY AWARDS)」という賞があるのはご存知でしょうか?その名の通り、技術を使ってテレビのイノベーションに貢献した個人や企業、団体に贈られる賞です。そして、201

つづきを読む

2015.11.21

インターネット・アカデミーは、2015年11月20日(金)~11月21日(土)に東京ミッドタウンで開催された「慶應義塾大学 SFC Open Research Forum 2015」(以下、ORF)に参加しました! ORFはSFC研究所で実施している様々な産官学連携による研究プロジェクトの現状や研究成果、将来計画などを広く紹介するイベントです。 ちなみにSFC研究所は、下記の目的で設置された慶應大学内の研究機関です。 慶應義塾大学SFC研究所は、21世紀の先端研究をリードする研究拠点として、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスにおける教育、研究活動と、産官学および国内外のあらゆる関連活動との双方向の協調関係を育みながら、その研究成果 によって未来に貢献することを目的としています。 慶應義塾大学S

つづきを読む

2015.07.16

インターネット・アカデミーのバンガロール校では、来月8月3日にW3Cとの共催セミナーを行うことになりました。このブログをご覧いただいている方々はバンガロールはすでに馴染み深いものになっているかもしれませんが、IT業界にいる人々にとってもインドのシリコンバレーとして誰もが知っている土地です。 今回、W3Cから、W3C自身のインドでのW3Cブランド周知のためにバンガロールでイベントをやりたいというお話をいただき、このようなセミナーを実施することになりました。これだけIT中心地として注目されているインドですが、実はまだW3Cのメンバー企業は8社ほどしかありません (ちなみに日本は20社強です) 。これまでインターネット・アカデミーではW3Cとの活動も日本国内が中心でしたが、これからはインド国内で

つづきを読む

2015.04.10

昨日、一昨日と、ささくら先生がリッチスニペットについての記事を書いていましたね。今日は、そのリッチスニペットを表示させるために必要な「構造化データ」について、私が簡単にご紹介したいと思います。 「構造化データ」を埋め込むには、MicrodataやRDFaといった技術を使うことができます。このMicrodataやRDFaという技術も、実はW3Cが標準化を進めている技術なのです。 そもそもMicrodataとは!? Microdataは、文書の意味や、その属性を設定できるものです。たとえば、「2015年4月9日」という日付がWebページ上にあるとします。これは、HTML5のtime要素を使えば「日付」であることは明示できますが、果たしてその日付が何を意味するのかは伝えることはできません。しかし

つづきを読む

2015.02.05

これまで、インドからWebの情報を書いてきましたが、2月からボストンラボに異動し、MIT/W3Cの客員研究員として勤務することになりました。インドで生まれ育った私にとっては、雪を見ることも初めてで、ボストンの毎日は新鮮な日々です。もともとの予定では、1月26日の月曜日からMITで仕事を始める予定でしたが、先週、山田先生がブログ記事を書いている通りの暴吹雪でMITでの仕事開始がずれ込んでしまいました。 W3Cでの業務は、主にWebPlatform.orgという、W3Cをはじめアメリカの名だたるIT企業が協賛しているWebサイトの運営を中心に行っていきます。W3Cが日々、仕様策定をしている新しい技術やAPIが出てきたときには、その内容をWebPlatform.orgに記載していきますので、最新

つづきを読む

2014.12.22

TPAC(Technical Plenary and Advisory Committee)は一年に一回、W3C (World Wide Web Consortium)によって開かれる会合です。 W3Cに参画している全ての組織が会合に参加し、抱えているさまざまな問題をそれぞれの分野ごとに徹底的に話し合います。 今回、さまざまなグループを見学させていただき、現在発生している問題や、将来起こりうるであろう問題について多くを学ぶことができました。 また、今回のTPACはW3Cの設立20周年を記念するものでもありました。 まずはじめに、どのように議論が行われていたかを説明します。大きくわけて二種類の話し合い方がありました。 ワーキンググループとブレイクアウトセッションです。 ワーキンググループでは、

つづきを読む

2014.11.09

前回の「HTML5、ついにW3C勧告へ」という記事でも書かせていただきましたが、先週開催されていたW3CのTPAC 2014に参加してきました。TPACは、W3Cのさまざまなワーキンググループに参加している技術者を一同に集める、一年に一度のW3C最大のイベントです。そして今年は、通常のTPACに加えて、「W3C20周年記念シンポジウム」が開催されました。 実は今年は、Web業界にとってとても意味のある年なのです。まずは、Webそのものの25周年の年です。Webの創始者であるティム・バーナーズ=リーが、最初にWebサーバーを作ったのは1989年でした。そしてその技術を中立な立場て取りまとめていく組織が必要ということで、1994年に、W3Cが創設されました。先述のシンポジウムのタイトルの通り、

つづきを読む

2014.10.29

ついに!HTML5がW3C勧告として発表されました。ちょうど現在、W3CのTPAC 2014が開催されていて、このニュースで盛り上がっています。HTML5の前の仕様となるHTML4.01が勧告として発表されたのが1999年のことですので、実に15年ぶりの新しいHTMLの勧告となりました。 HTML5の話をする際に、よく「狭義のHTML5」と「広義のHTML5」という言葉が使われます。本当の意味でのHTML5、つまり狭義のHTML5というのは、W3Cが「HTML5」というひとつの仕様書にまとめているテクノロジーのみを捉えたものです。ただ、W3Cのコンセプト的にも、HTML5というのは単なる静的なWebサイトを作成するものではなく、Webアプリケーションを開発するための周辺APIとの連携があっ

つづきを読む

2014.09.03

本日は、私が開発に携わりました「W3C公式HTML5講座」のご紹介をさせていただきたいと思います。 2013年12月にインターネット・アカデミーの渋谷校にて新規開講した「W3C公式HTML5講座」ですが、その魅力は何と言っても「W3C公式」だというところです。「W3C公式」というのはどういうことかと言うと、HTML5やCSS3などの新技術の開発、標準化を進めているW3Cのワーキンググループのメンバーがカリキュラムを作成しているということなのです。つまり、HTML5そのものを作っている人が監修をして、世界のどこよりも早く、そして正確な情報を勉強することができる講座ということです。 Web業界で活躍中の方や、すでにWeb技術の勉強をされている方にとっては、HTML5という単語は、毎日のように耳

つづきを読む